Ich schreibe diese Zeilen als Frau, deren Nervensystem seit jeher eigene Rhythmen schlägt – leiser, lauter, tiefer, unberechenbarer, als es gesellschaftliche Erwartungen erlauben würden. Frausein bedeutet für mich seit jeher, mit einem Körper und einem Geist zu leben, der permanent von außen manipuliert und definiert wird. Neurodivergent zu sein, verstärkt diesen Druck von außen ins Absurde.

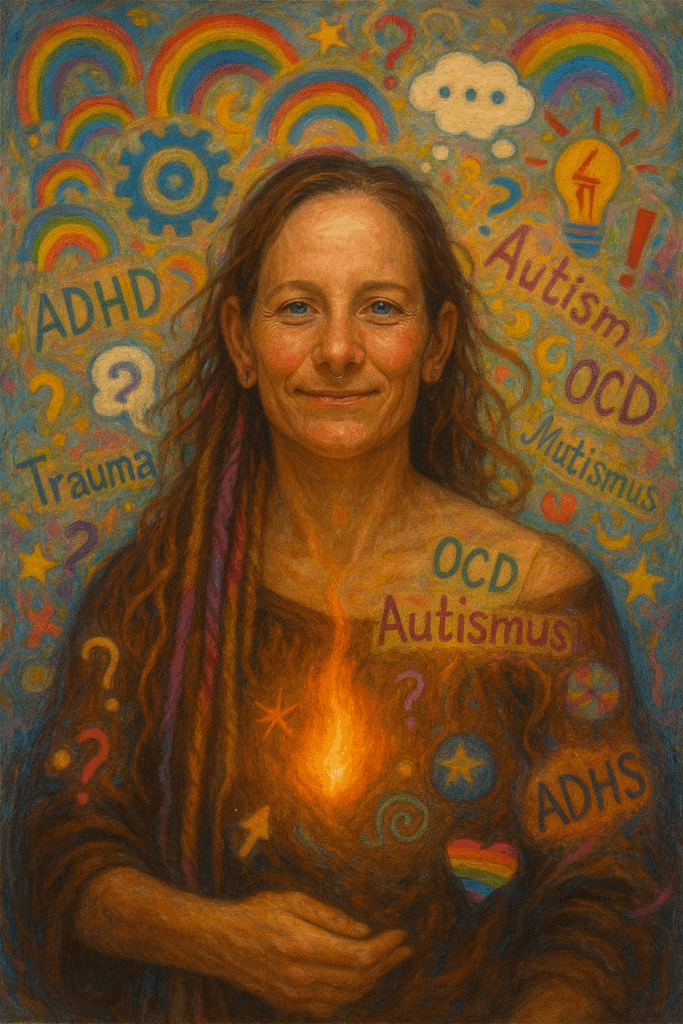

Ich bewege mich zwischen Rollen, die mir zugeteilt wurden, und Räumen, die ich mir selbst erschaffen musste. Zwischen Verantwortlichkeiten, die ich nicht gewählt habe, und Bedürfnissen, die oft unsichtbar blieben und bis heute bleiben. Während ich lerne, meine ADHS-, Autismus- oder AuDHS-Strukturen zu verstehen, begreife ich mehr denn je, wie politisch Frausein ist – wie politisch es ist, überhaupt Bedürfnisse zu haben. Und wie revolutionär es ist, diese auch noch an- oder gar auszusprechen.

Frausein im Patriarchat: funktionieren, schweigen, lächeln! Natürlich stets „resilient“ – dieses Modewort, das häufig nur bedeutet: „Arbeite dich nicht hoch, sondern weg. Und zwar still. Am besten schnell!“

Es hat mal ein *Mensch im Fernsehen folgende Worte gefunden, die es ziemlich auf den Punkt bringen:

„Die gesellschaftliche Erwartung:

Sie muss Karriere machen und zwar selbstbewusst, aber nicht als Emanze, aber emanzipiert muss sie sein. Selbstbewusst, emanzipiert, feministisch organisiert und überhaupt gut drauf. Und während sie Karriere macht, muss sie gleichzeitig zu Hause bleiben. Sie darf keine Rabenmutter sein. Wenn sie zu Hause ist, muss sie trotzdem Karriere machen. Sie muss weiterhin Topmodel, mager, schlank sein. Man darf ihr die Kinder, die sie gekriegt hat, nicht ansehen. Zu Hause muss sie außerdem Hure, Liebhaberin, beste Freundin, Mutter und alles auf einmal sein. Und den Stress, den sie hat, den darf man niemals spüren.“

(Danke an *Florian Schröder! Aber: traurig, dass man erst zuhört, wenn es ein Mann so formuliert – und nicht die Frau daheim, wenn sie den Mut hat, ihre Gedanken zu teilen!)

Wenn neurodivergente Frauen in dieses Raster treffen, entsteht Reibung. Wir sind zu sensibel oder zu direkt, zu ehrlich oder zu still, zu strukturiert oder zu chaotisch. Kurz: Wir passen nicht in das Design dieser Gesellschaft. Unser Frausein wird dann nicht als Facette unserer Identität gesehen, sondern als Störung im ganzen (männlichen) System. Das Patriarchat toleriert weibliche Fürsorge, nicht aber weibliche Selbstfürsorge. Und erst recht nicht weibliche Neurodivergenz, die sich weigert, brav mitzuspielen.

Neurodivergente Frauen sind die Unsichtbaren unter den Unsichtbaren!

Die leisen Überforderungen, die inneren Stürme, das ständige Scannen, das tägliche Masking, die permanente Selbstkontrolle – all das ist bei Frauen seit Jahrzehnten unsichtbar gemacht worden. Nicht aus Unwissen, sondern aus Gewohnheit. Frauen lernen früh, ihre Reize zu bändigen, damit andere nicht irritiert werden. Wir lernen, unsere Überforderung zu kaschieren, damit niemand denkt, wir seien „überempfindlich“. Wir lernen, uns selbst zu pathologisieren, bevor es jemand anderes tut:

„Ich übertreibe wohl!“

„Ich müsste das doch schaffen!“

„Andere schaffen das auch!“

Diese Sätze sind Erbstücke des Patriarchats. Bestes Beispiel dafür ist in der Sprache selbst verankert:

Der medizinische Begriff Hystera (griechisch für Gebärmutter) hat uns das Wort hysterisch hinterlassen. Jahrhunderte lang galt jedes weibliche Gefühl, jede Überforderung, jede authentische Regung als Gebärmutterproblem. Noch heute hört man den Satz: „Werd nicht gleich hysterisch!“

Eine Aufforderung, die nichts anderes bedeutet als: „Bitte verhalte dich funktional, reizarm und gefällig – so, wie es das System erwartet, nicht so, wie dein Nervensystem reagiert.“

Und bei dem Satz frage ich mich wirklich immer wieder, wieso die Herren der Schöpfung sich wundern, wenn frau dann ausflippt wie ein Mentos in der Kola!

Neurodivergente Frauen werden nicht selten erst spät erkannt,

- weil dieses System nie für uns gebaut wurde,

- weil Diagnostik jahrzehntelang männliche Symptomprofile als Maßstab nutzte,

- weil weibliches Leiden als Charakterzug abgetan wurde, nicht als Signal,

- und weil viele Therapeut*innen noch immer nicht gelernt haben, weibliche oder maskierte Präsentationen zu erkennen.

Warum Diagnosen für Frauen essenziell sind – und warum Selbstdiagnose allein nicht reicht

Meine gesicherten Diagnosen umfassen heute (nach ICD10):

- F61.0G – kombinierte Persönlichkeitszüge. Es beschreibt eine Kategorie, die häufig als Lückenfüller für womöglich unerkannte Autismus-Spektrum-Formen genutzt wird, wenn Therapeut*innen einen Verdacht äußern, aber keine offizielle Autismusdiagnose stellen dürfen, wie in meinem noch aktuellen Fall.

- F90.0G – ADHS

- F34.1G – Dysthymia. Eine Störung, die eine chronische, anhaltende depressive Verstimmung beschreibt. Sie ist gekennzeichnet durch eine über mehrere Jahre andauernde, leichtgradige depressive Stimmung, die nicht die Schwere einer episodischen schweren Depression erreicht. Betroffene können sich lustlos und erschöpft fühlen und haben oft Schwierigkeiten mit dem Alltag.

- Z73.0G – Erschöpfung, Überlastung, Burnout. Es wird oft nicht diagnostiziert bei Menschen, die Carearbeit leisten oder Angehörige und Kinder pflegen, weil diese Tätigkeiten gesellschaftlich nicht als „richtige Arbeit“ anerkannt werden.

- F43.1.G – PTBS. Bei mir damals 2015 diagnostiziert, ein Zustand, der weiterhin relevant bleibt, da Traumata fortwirken. Mittlerweile weiß ich, dass es nicht allein das Trauma von 2014 und 2015 war, sondern auch aus der Jugend und frühen Kindheit!

- Schmerzunempfindlichkeit, ein medizinisch dokumentiertes Phänomen, das oft übersehen wird. (Was ich selbst rausfand: Menschen mit Autismus können Schmerzen anders wahrnehmen, oft ist eine Unterempfindlichkeit gegenüber Reizen wie Schmerz möglich, während gleichzeitig eine Überempfindlichkeit gegenüber anderen Reizen (z. B. Geräusche, Berührungen) besteht. Eine Folge der Unterempfindlichkeit kann sein, dass Schmerzen nicht oder nur schwach wahrgenommen werden. Schwierigkeiten bei der Schmerzlokalisation und Kommunikation können die Erkennung zusätzlich erschweren, sodass Schmerzen oft nur durch Verhaltensänderungen sichtbar werden.)

Zu meinen Diagnosen gehört zusätzlich auch D66 (hereditärer Faktor-VIII-Mangel / Hämophilie A) – eine angeborene und vererbte Gerinnungsstörung, die medizinisch nichts mit Neurodivergenz zu tun hat, im Alltag aber dennoch spürbar wird. Gerade in Kombination mit einer dokumentierten Schmerzunempfindlichkeit bedeutet das, dass Achtsamkeit weniger eine Entscheidung als eine Überlebensstrategie ist.

Und als wäre das nicht genug, kommt eine gestörte Interozeption hinzu – die stille Schwierigkeit, innere Körpersignale zuverlässig wahrzunehmen. Hunger, Durst, Müdigkeit oder die Füllung der Blase bleiben oft unbemerkt, während andere Empfindungen – der Eisprung, ein kratzendes Etikett – grell aufleuchten. Zwei Wahrnehmungssysteme, die nicht im Gleichklang funktionieren und sich manchmal eher bekämpfen als ergänzen.

Auch meine Sehfähigkeit trägt ihre eigene Note in dieses Mosaik. Eine leichte Sehschwäche, eine Hornhautverkrümmung und als Kirsche auf der Sahne noch eine Glaskörpertrübungen, medizinisch klar benannt mit H43.393, da es bei mir beidseitig ist. Licht im Dunkeln bricht bei mir auf, als würde ich durch eine nasse Fensterscheibe schauen: Scheinwerfer, Laternen oder Displays zerfasern in Strahlen. Ein dauerhafter Schimmer, der sich nicht wegblinzeln lässt.

Ich bin daher permanent am Scannen, Reflektieren, Kontrollieren:

Woher kommt dieser blaue Fleck? Habe ich mich gestoßen? Warum bemerke ich Verletzungen erst, wenn sie sichtbar werden? Und weshalb zerspringt die Nacht für mich in Lichtsplitter?

Es ist diese stille Parallelwelt, in der Körperwahrnehmung, Neurodivergenz, Gerinnungsstörung, Sehbesonderheiten und sensorische Fehlmeldungen ineinandergreifen – nicht dramatisch, aber präsent. Ein zusätzlicher Layer, der zeigt, wie komplex ein Leben sein kann, das von außen gern auf ein einziges und vermutlich simples Bild reduziert wird.

Eine Diagnose ist mehr als ein Etikett. Sie ist die Legitimation, gehört und ernst genommen zu werden. Selbstdiagnosen sind wertvoll für das persönliche Verständnis, aber ohne klinische Bestätigung fehlen der Gesellschaft, Behörden und medizinischen Fachkräften die Werkzeuge, um strukturelle Anpassungen und Therapien bereitzustellen. Viele Frauen erfahren medical ghosting: Sie werden nicht ernst genommen, ihre Bedürfnisse und Symptome bleiben lange, im schlimmsten Fall ein ganzes Leben lang unerkannt, bis Folgeschäden eintreten.

Die neurodivergenten Profile wie ADHS und Autismus sind neurologisch, nicht psychisch – aber wenn sie unerkannt bleiben, entstehen sekundäre psychische Erkrankungen. Depressionen, Angststörungen, Borderline-Charakteristika – all das sind häufig Folgeerscheinungen, nicht die Ursache. Diagnostik ist daher nicht nur Heilmittel, sondern präventive Selbstverteidigung. Sie hilft, eigene Stärken zu verstehen, die eigene Identität zu erkennen, und die unterdrückten Bedürfnisse des ganzen Lebens sichtbar zu machen.

Warum das für mich feministisch ist

Ich fordere Klarheit. Ich fordere Diagnostik. Nicht, weil ich mich in Schubladen pressen will, sondern weil ich endlich da raus will! Ich will wissen, welches Werkzeug mein Inneres braucht! Ich will die Bestätigung, dass ich nie falsch war (Funfact: Ich war es nie!) Jede Frau, die ihr neurodivergentes Profil einfordert, bricht gleichzeitig jahrhundertealte Erwartungen:

- Ertrage dein Leben gefälligst leise.

- Frag nicht zu viel.

- Stelle dich nicht in den Mittelpunkt.

- Fordere nicht.

Doch das tue ich heute, weil ich gelernt habe, dass Frausein im Patriarchat oft bedeutet, mehr zu geben, als man hat, und weniger zu bekommen, als man braucht. Ich verweigere mich dieser Ökonomie. Diagnostik ist kein Eingeständnis von Schwäche. Es ist die Rückeroberung der eigenen Wahrheit und der eigenen Identität.

Frausein heißt für mich: nicht nur überleben, sondern leben!

Ich will nicht länger die Frau sein,

- die sich selbst kleinmacht, um niemanden zu irritieren,

- die sich entschuldigt, weil ihr Nervensystem intensiver reagiert,

- die „trotz Überforderung“ durchhält, um gesellschaftliche Erwartungen zu bedienen – nur um still und heimlich nachts in die Kissen zu weinen oder allein in der Küche auf dem Boden zu zerbrechen. Nie wieder!

Frausein bedeutet heute, dass ich meine eigenen Grenzen kompromisslos einhalte, ohne mich dafür zu schämen. Ich lege das Masking seit Monaten nach und nach ab, um keine Rolle zu spielen und um nur ich selbst sein zu können. Der Preis dafür? Menschen in meinem Leben verschwinden, weil sie meine Grenzen und meine Entwicklung nicht akzeptieren oder weil sie nicht mitgehen wollen. Meine Bedürfnisse nehme ich ernst, auch wenn sie unbequem sind. Mein neurodivergentes Profil will ich nicht verstecken, sondern verstehen, um gesund zu werden und zu sein. Meine Stärken möchte ich nicht mehr beschneiden, weil andere damit vielleicht nicht umgehen könnten.

Ich bin Frau. Ich bin neurodivergent. Ich bin frei! Jedenfalls arbeite ich täglich daran, diese Freiheit zurückzuerobern.

Freiheit wächst dort, wo ich mein Frausein nicht mehr gegen Erwartungen verteidigen muss, wo mein neurodivergentes Nervensystem nicht länger als Störung gelesen wird und wo meine Bedürfnisse nicht als Laune, sondern als legitime Wahrheit bestehen dürfen.

Und wenn Frausein, Neurodivergenz und der Anspruch auf Freiheit sich berühren, entsteht etwas, das weder patriarchale Normen noch gesellschaftliche Schablonen je kontrollieren könnten.

Eine Frau, die sich selbst erkennt, lässt sich nicht mehr kleinreden. Ich gehe meinen Weg mit Klarheit. Nicht leise. Nicht angepasst. Nicht entschuldigend. Nur bewusst, direkt und stolz – so frei, wie mein Nervensystem es erlaubt, und so unerschrocken, wie mein Frausein es fordert.

Und ich hoffe, du tust es als Frau auch!

2 Gedanken zu „Zwischen Diagnose, Frausein und Freiheit – warum neurodivergente Klarheit ein Akt der Selbstbestimmung ist“

Was für ein gigantischer Text, der ganz, ganz tief reingeht. Direkt ins Herz ❤️ ich bin mir sicher, dass deine Worte alle Frauen fühlen können. Lass uns weiter anders sein und uns gegenseitig gut tun, und lass uns alle Frauen mitnehmen, denen es genauso geht.

Vielen lieben Dank für alles! Einfach Aaaaaaalleeees! 😀